人工腎臟是否有可能更貼近人體腎臟?

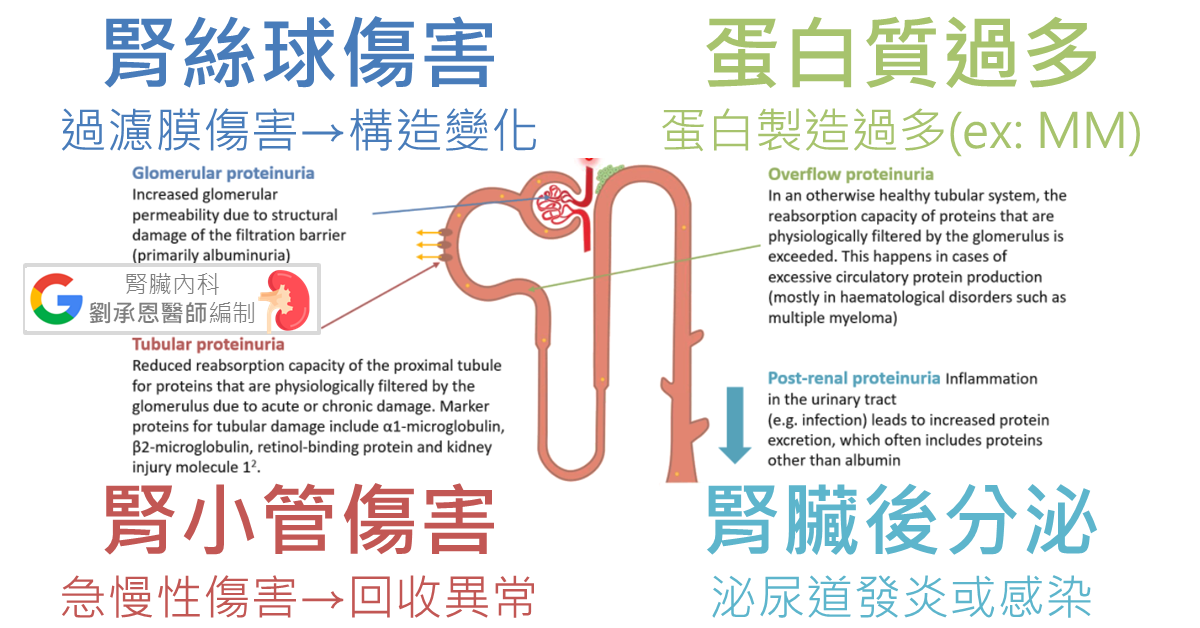

正常腎臟能夠過濾分子量在白蛋白(67,000 道爾頓,Da)以下的各類毒素。這些毒素的大小各異,從最小的尿素(60 Da)開始,逐漸變大,包括磷酸鹽(96 Da)、副甲狀腺素(9,500 Da)、β2微球蛋白(12,000 Da)、肌球蛋白(17,000 Da)、κ游離型輕鏈(23,000 Da)、補體因子D(24,000 Da)、白血球介素-6(25,000 Da)、腫瘤壞死因子α(26,000 Da)、纖維母細胞生長因子-23(32,000 Da)、α1微球蛋白(33,000 Da)、以及λ游離型輕鏈(45,000 Da)。

腎臟的這種精密過濾功能,有效幫助人體排除大小不一的代謝廢物與毒素,維持體內環境的穩定與健康。當腎功能受損,這些不同大小的毒素就無法正常排出,可能導致各種臨床問題。因此,了解毒素的分子大小及其過濾機制,對腎臟病患者的治療至關重要,

現行的血液透析(Hemodialysis, HD)在移除大型中分子尿毒素方面仍然存在一定的局限性。這些大型中分子尿毒素,通常與慢性發炎、心血管疾病、不寧腿症候群以及續發性免疫缺損等多種疾病的發生密切相關。由於傳統透析技術對小分子毒素(如尿素和肌酐酸)的清除效果較佳,而對於這些體積較大的中分子毒素,透析過濾的效果則相對較弱,導致患者在接受長期治療後,仍然容易面臨這些併發症的風險。

因此,針對大型中分子尿毒素的有效移除,正成為改善透析治療效果、提高患者生活品質的重要課題。

血液透析過濾(Hemodiafiltration, HDF)與延展性血液透析術(expanded HD, HDx)

血液透析過濾(Hemodiafiltration, HDF)結合了血液過濾與血液透析的優勢,能同時清除大小分子毒素,特別對中大型分子的清除效果卓越。不僅具備對流和擴散的雙重功能,更能有效解決一般血液透析無法去除的中大分子尿毒素。相較於高透量血液透析(High flux hemodialysis),HDF有助於保護心臟並減少死亡風險。

延展性血液透析治療術(expanded HD, HDx)是新一代的血液透析技術,結合擴散和對流作用,與傳統的高透量血液透析相比能夠有效清除大型中分子(分子量 25,000-60,000 Da),這些尿毒素與血液透析患者的發炎反應、心血管疾病以及其他透析相關併發症的發展密切相關。同時,HDx治療可使用標準的血液透析操作流程與設備,讓應用更加便利且無需額外的設置調整。

HDx治療術所使用的人工腎臟Theranova,搭載了新一代中截除量(medium cut-off, MCO)透析膜技術。這種透析膜通過縮小直徑並減薄膜層,提升了人工腎臟內的內源性過濾(internal filtration)功能。此外,其膜上的孔洞設計更大且分布更均勻,能顯著提高大型中分子的去除效率。

.png)

血液透析患者心中的痛---尿毒性搔癢、不寧腿症候群、透析後恢復時間長

尿毒性搔癢

超過42%的血液透析患者深受尿毒性搔癢症困擾,這種搔癢常在夜間惡化,嚴重干擾睡眠,進而降低生活品質與睡眠質量。長期的搔癢不僅會引發憂鬱情緒,還與心血管疾病的風險增加和更高的死亡率相關聯。研究顯示,患有尿毒性搔癢症的透析患者,其體內的白血球介素-6濃度顯著升高,這表明慢性發炎與搔癢症狀之間存在密切關聯。

一項隨機設計的臨床研究發現,相較於傳統血液透析,延展性血液透析術(HDx)能顯著改善患者的尿毒性搔癢症狀,且這一改善達到了統計學上的顯著性。這使HDx成為改善透析患者搔癢症狀、提高生活品質的有力選擇。

不寧腿症候群

不寧腿症候群是一種神經學疾病,特徵為患者會感受到強烈、無法抗拒的衝動,必須活動四肢以緩解不適感。約20%的血液透析患者受到此病影響,導致生活品質下降、憂鬱、肌肉萎縮、睡眠障礙,並且心血管疾病和死亡風險顯著增加。研究顯示,尿液中出現α1微球蛋白與慢性腎臟疾病的快速惡化、高死亡率,以及不寧腿症候群的發生密切相關。

一項大型觀察性研究發現,接受延展性血液透析術(HDx)治療12個月後,不寧腿症候群患者的數量減少了近55%。這表明HDx不僅有助於改善透析患者的整體健康,還能有效緩解與腎臟疾病相關的不寧腿症候群,提高生活品質。

透析後恢復時間長

透析結束後,約有68%的患者需要超過兩個小時才能完全恢復,這不僅嚴重影響生活品質,還減少了日常活動的能力,並增加了透析壓力、住院率和死亡風險。對於長期透析患者,疲憊感似乎與白血球介素-6的血中濃度密切相關,這表明體內的慢性發炎反應是造成疲勞的重要原因。

研究顯示,延展性血液透析術(HDx)能顯著縮短透析後的恢復時間,並有效減輕患者的疲憊程度,進一步提升患者的生活品質與日常生活的活力。

延展性血液透析術的好處---減少住院、減少藥物使用、減少心血管事件

減少住院

研究顯示,延展性血液透析術(HDx)有可能顯著降低住院率。在一項隨機對照實驗中,納入了171名血液透析患者,結果顯示,相較於接受高透量血液透析的對照組,經過12個月的延展性透析治療後,全因性住院率降低了45%。這項研究強調了HDx在減少住院風險、改善患者長期健康方面的潛力。

減少藥物使用

延展性血液透析術(HDx)對於與尿毒素相關的狀況,如貧血和慢性發炎,展現了減少藥物需求的潛力。研究顯示,HDx有可能減少對紅血球生成素、鐵劑、胰島素以及高血壓藥物的依賴。透過更有效地清除大分子尿毒素,HDx不僅改善了患者的整體健康狀況,還有機會減少藥物使用量,進而降低長期治療的副作用與負擔。

減少心血管事件

一項回溯性觀察性研究發現,與高透量血液透析術相比,延展性血液透析術(HDx)似乎能顯著降低非致命性心血管事件的發生率達35%。

延展性血液透析術(HDx)顯著改善了透析患者的健康狀況,特別是在減少尿毒性搔癢方面,這一症狀通常會影響患者的睡眠質量。此外,HDx還有效降低了不寧腿症候群的發生率,並顯著縮短了透析後的恢復時間。此療法同時減少了住院率和藥物使用量,從而降低了醫療照護系統的壓力及整體照護成本。綜合來看,延展性血液透析術為透析患者提供了一種更舒適有效的治療選擇。

.png)