2015/2017年與2022年台灣高血壓治療指引的變革

建議使用居家血壓而非診間血壓做為高血壓的診斷和分級,只要平均居家血壓≥130/80毫米汞柱即可診斷為高血壓(過去為≥140/90毫米汞柱)。居家血壓採用"722原則",即連續"7天"量血壓、早晚"2次"量血壓、每次量測"2次"取平均。

若為低風險患者---包括無動脈粥樣硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)、無高血壓相關器官損傷(hypertension-mediated organ damage, HMOD)、不到3個ASCVD危險因子,可以血壓≥140/90毫米汞柱再開始藥物治療。其他高風險患者血壓≥130/80毫米汞柱就可以開始治療。

高血壓治療目標為722原則下,居家血壓<130/80毫米汞柱。若為ASCVD或高風險病患,可以評估將收縮壓降至<120毫米汞柱。

生活型態調整包括酒精限制男性100g/周、女性50g/周,若有乙醛去氫酶(ALDH2)基因缺損,酒精限制男性64g/周、女性28g/周。建議理想BMI維持在20~24.9 kg/m2。建議戒菸(不論傳統香菸或電子菸)。建一周至少五天30分鐘以上中強度有氧運動。

第一線藥物治療包括A (ACEi/ARB), B (β-blocker), C (CCBs), D (Thiazide類)。當血壓超過目標收縮壓20/舒張壓10毫米汞柱以上,建議初始治療使用複方藥物 (single pill combination, SPC);若血壓未超過目標收縮壓20/舒張壓10毫米汞柱,可以考慮使用半顆複方藥物。高風險患者考慮腎臟交感神經阻斷術介入治療。

高血壓的定義與分期

目前有四種量測血壓的方式,包括常規診間血壓(routine office BP, ROBP)、自動診間血壓(automated office BP, AOBP)、居家血壓(home BP monitoring, HBPM)和動態血壓(ambulatory BP monitoring, ABPM)。使用AOBP、HBPM和清醒時ABPM的量測結果是相近的。大部分的心血管安全試驗都是使用標準化(standardized)診間血壓量測,而非常規診間血壓(ROBP),來做為調整藥物劑量的依據。

當中,居家血壓(HBPM)建議作為高血壓診斷、分期、治療起始與治療目標的標準量測方式。因著近年大型研究的發現,建議降低高血壓的診斷標準到≥130/80毫米汞柱。分級的切點為120/80、130/80和140/90毫米汞柱。建議以連續七天的居家血壓作為診斷標準。

標準化血壓量測方式

自動電子血壓計需要至少12個月校正一次。標準化量測血壓的關鍵在於充分的事前預備、校正過的儀器、大小合適的壓脈帶、正確的量測過程與數值紀錄。除非使用標準化的診間血壓量測,不然一般隨機的診間血壓量測並無法用來做為高血壓的診斷與處置依據。平均居家血壓≥130/80毫米汞柱,可確認高血壓的診斷,也協助分辨高血壓的亞型---包括持續性(sustained)高血壓、白袍(white-coat)高血壓和隱性(masked)高血壓。

居家血壓量測應遵循722原則,包括連續7天(至少連續4天)、早(睡醒1小時內、早餐和服藥前)晚(睡前1小時內)各一次分別記錄、2次以上(若心房顫動atrial fibrillation建議3次以上),每次間隔1分鐘取平均。

評估是否合併高血壓相關器官損傷(hypertension-mediated organ damage, HMOD)

使用理學檢查、檢驗和儀器檢查來評估高血壓相關器官損傷、心血管風險,也評估高血壓治療成效。

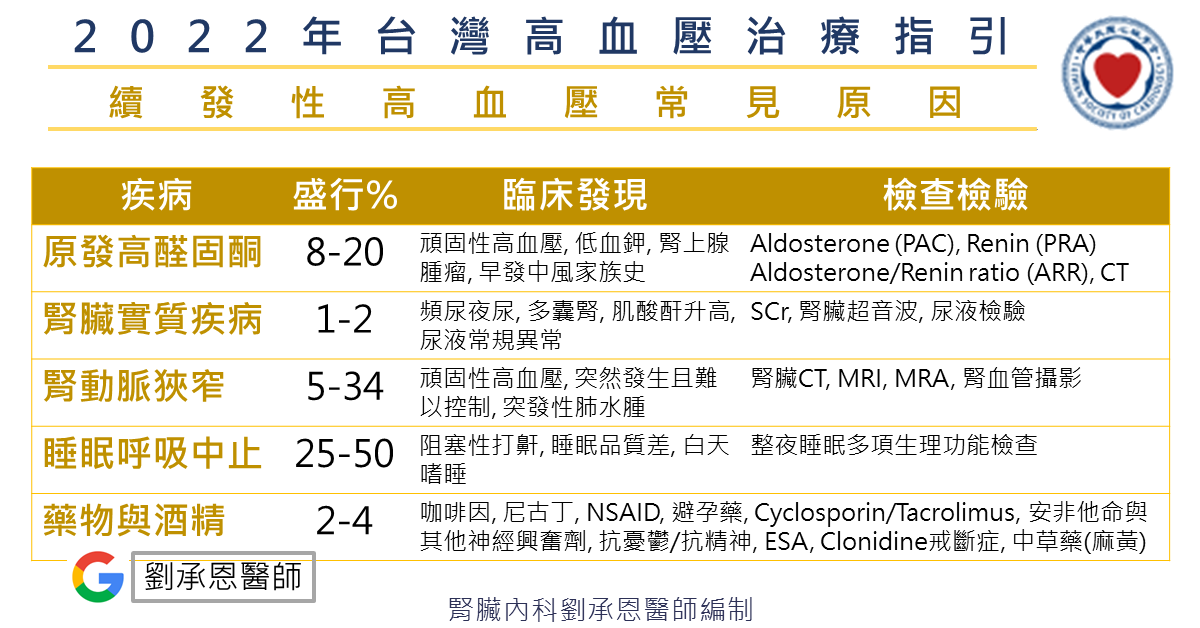

續發性高血壓常見原因

初診斷或難控制的高血壓需要尋找續發性高血壓的可能,因為續發性高血壓可能和原發性高血壓並存。

原發性高醛固酮症(Primary aldosteronism)是最常見的續發性高血壓原因之一,且會造成心血管、腎臟、代謝與系統性傷害。血清醛固酮濃度(plasma aldosterone concentration)與血清張力素活性(plasma renin activity)之比值(aldosterone to renin ratio, ARR)是最常見的篩檢方式。一般建議ARR大於30(或35)ng/dl per ng/ml/h,且其中血清醛固酮濃度需>10 ng/dl,需進一步用影像學確診。

原發性高醛固酮症可疑的臨床發現包括:1.血壓持續性>150/110毫米汞柱,2. 頑固性高血壓,3.高血壓合併低血鉀,4.高血壓合併腎上腺腫瘤,5.個人或家族史有早發性(30歲以前)高血壓,6. 40歲以前發生腦血管疾病,7.高血壓合併一等親有原發性高醛固酮症家族史。

高血壓處置原則

需對高血壓病患進行生活型態包括飲食和運動等非藥物衛教。

若為低風險患者---包括沒有ASCVD、HMOD,或不到3個ASCVD危險因子,可以血壓≥140/90毫米汞柱再開始藥物治療。其他高風險患者血壓≥130/80毫米汞柱就可以開始治療。

高血壓治療目標為722原則下,居家血壓<130/80毫米汞柱。若為ASCVD或高風險病患,可以評估將收縮壓降至<120毫米汞柱。

高血壓控制的下限因人而異,若出現終端器官灌流不足,建議不須控制得太過嚴格。

下圖為綜合血壓分級與共病症的風險評估的對照表,隨著顏色變深(綠→黃→橘→紅),風險也不斷增加。建議共病症越多,需要使用藥物將血壓控制得越嚴格。

生活型態調整SABCDE

包括限制鈉攝取(Sodium restriction)、限制酒精攝取(Alcohol limitation)、體重減輕(Body weight reduction)、戒菸(Cigarette smoke cessation)、飲食調整(Diet adaptation)和運動(Exercise adoption)。

藥物治療

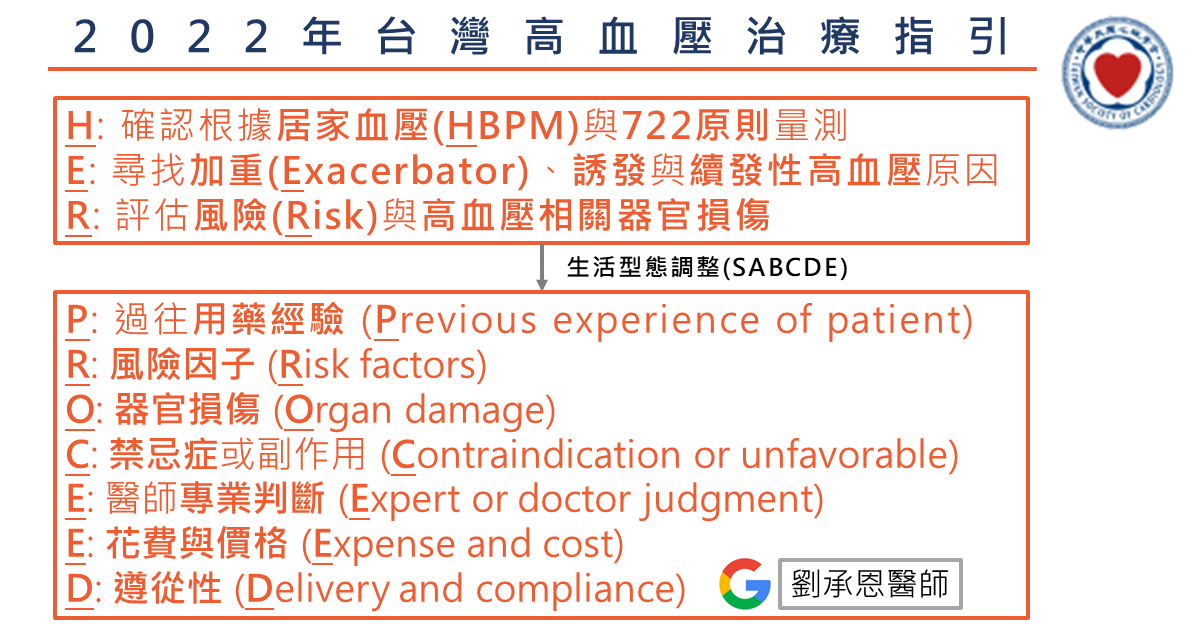

開始藥物治療之前,需要確認高血壓診斷是經由居家血壓722原則量測,排除續發性高血壓原因,且評估過相關心血管、ASCVD、HMOD併發症。

選擇藥物方面,可評估病患過往用藥經驗 (Previous experience of patient)、風險因子 (Risk factors)、相關器官損傷 (Organ damage)、禁忌症或副作用 (Contraindication or unfavorable),並且考量醫師專業判斷 (Expert or doctor judgment)、花費與價格 (Expense and cost)和遵從性 (Delivery and compliance)。

生活型態調整和藥物治療需要同步進行、相輔相成。第一線藥物治療包括A (ACEi/ARB), B (β-blocker), C (CCBs), D (Thiazide類)。第二線治療藥物包括Spironolactone。其中ACEi/ARB/直接腎素阻斷劑不可以併用,疫情期間在COVID-19患者身上可以安全地使用ACEi/ARB。

血管張力素受體-腦啡肽酶抑制劑(angiotensin receptor-neprilysin inhibitor, ARNI)和第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑 (Sodium glucose cotransporter 2 inhibitor, SGLT2i)可視為新型態的降壓藥物。

當血壓超過目標收縮壓20/舒張壓10毫米汞柱以上,建議初始治療使用SPC複方藥物;若血壓未超過目標收縮壓20/舒張壓10毫米汞柱,可以考慮使用半顆SPC複方藥物。

藥物使用策略包含:1. 使用長效型用藥(特別針對夜間高血壓),2. 睡前投藥(特別針對晨間高血壓),3. 加入其他機轉用藥(若日夜血壓皆高)。

特定族群治療目標與用藥建議

糖尿病:建議使用居家血壓或標準化診間血壓,血壓目標<130/80毫米汞柱。

冠狀動脈心臟疾病:建議血壓目標<130/80毫米汞柱。

腦血管疾病:缺血性腦中風急性期不建議積極降壓,除非血壓≥220/120毫米汞柱。血壓在血管內血栓移除術(endovascular thrombectomy, EVT)和靜脈血栓溶解劑治療(Intravenous thrombolysis, IVT)前需要控制到<185/110毫米汞柱。若屬於出血性腦中風急性期6小時以內且收縮壓>160毫米汞柱,需在1小時內讓收縮壓下降20毫米汞柱以上,且在24小時之內維持收縮壓<140毫米汞柱。雙側頸動脈或基底動脈狹窄超過70%的族群,須小心降血壓導致腦部灌流不足。

慢性腎臟病:根據居家血壓(HBPM)或標準化(standardized)診間血壓,建議未透析前收縮壓<130毫米汞柱,若可耐受可考慮收縮壓<120毫米汞柱。建議透析患者使用居家血壓或動態血壓,而非透析前後血壓,血壓目標<130/80毫米汞柱。不管是否合併糖尿病,腎素-血管張力素系統阻斷劑(Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor, RASi)都是慢性腎臟病的首選降壓藥物。

心臟衰竭:建議收縮壓≥130毫米汞柱開始藥物治療,收縮壓目標<130毫米汞柱。

使用抗血栓藥物:使用抗血栓藥物做缺血性中風預防的患者,建議血壓目標<130/80毫米汞柱。

65歲以上老人家:建議收縮壓≥130毫米汞柱開始藥物治療,收縮壓目標<130毫米汞柱。

懷孕婦女:建議妊娠高血壓≥140/90毫米汞柱開始藥物治療,血壓目標為<140/90毫米汞柱。懷孕期間血壓>170/110毫米汞柱為急症須住院治療。建議使用methyldopa, labetalol或nifedipine治療懷孕高血壓,因為ACEi, ARB, DRI, ARNI, MRA, chlorothiazide有致畸胎性。高血壓危症可使用靜脈注射labetalol, nicardipine, magnesium,若合併肺水腫可使用nitroglycerin。低劑量阿斯匹靈(Aspirin)可於孕期12到36~37周之間,使用在子癲前症中高風險患者,並建議孕婦於37周生產。